一种微纳米梯度纤维与薄膜声学超材料复合结构

本发明涉及吸声材料领域,特别涉及一种微纳米梯度纤维和薄膜声学超材料复合结构。

背景技术:

1、非织造材料由高分子聚合物加工而成,形成无规则排列的纤维集合体。这种材料没有经过传统的针织或梭织工艺,而是通过机械、化学或其他方法使纤维相互粘合形成网状结构。这类材料具备高孔隙率、纤维直径细小、轻薄质地等特点,并因其良好的声学性能而在吸声领域表现出色。

2、微纳米梯度纤维则是非织造材料中的一种特殊类型,它通过静电纺丝技术将微米级和纳米级纤维结合在一起,形成具有梯度分布的结构。这样的结构不仅在高频范围提供优异的吸声和隔音效果,而且还显著拓宽了材料的吸声频域,增加了对中低频声波的吸收能力。声学超材料是一类具备超常物理特性的人工复合材料,主要表现为在一定频率范围(称为“带隙”)内可抑制低频弹性波的传播,并具有负等效质量密度、负等效弹性模量等自然材料所不具备的超常物理特性。利用声学超材料的低频带隙特性和超常物理特性,可以实现超强的低频吸声、隔声、减振、隔振、声目标强度控制等功能。

3、薄膜声学超材料的设计一般是在薄膜单元上布置质量块。在薄膜单元的张力和不同大小质量块的作用下,在低频段会形成一个带隙。

4、梯度纤维在中高频有着良好的吸声效果,但是对于低频声音的吸收效果不好。而薄膜声学超材料的吸声带隙宽度有限,无法做到宽频段和高频率声音的隔声。

技术实现思路

1、为了解决现有技术存在的问题,提高吸声隔声效果并扩展吸声隔声频段,本发明提供一种微纳米梯度纤维和薄膜声学超材料复合结构。

2、为此,本发明采用以下技术方案:

3、一种微纳米梯度纤维与薄膜声学超材料复合结构,包括若干层微纳米梯度纤维层和若干层薄膜声学超材料层,其中:

4、所述微纳米梯度纤维层由平均孔径和孔隙率梯度分布的微纳米纤维层组成,用于吸收高频噪声;

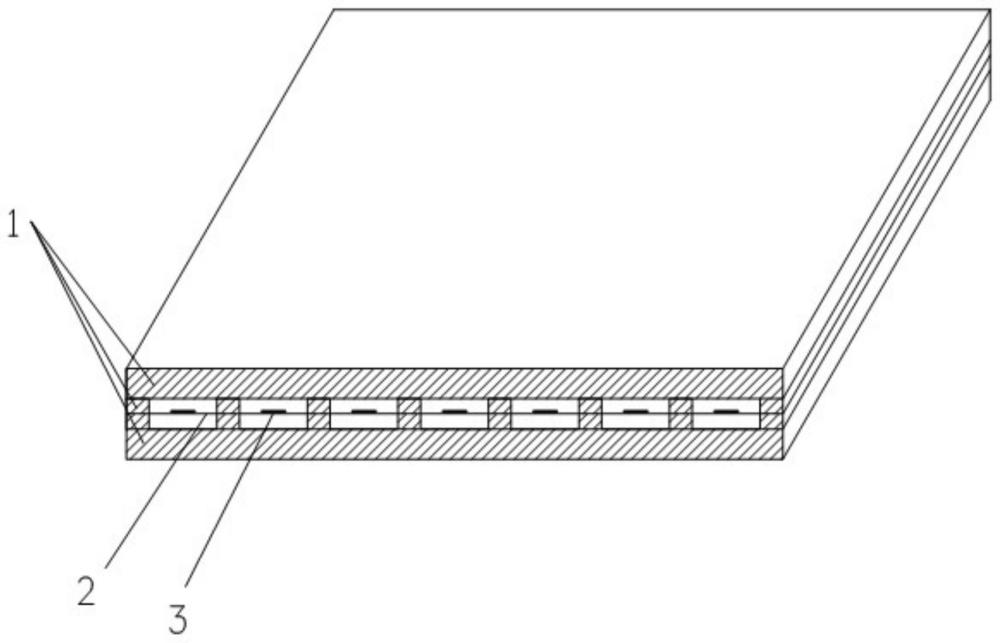

5、所述薄膜声学超材料层为三层结构,包括两个外侧层和设置在两个外侧层中间的中间层,所述两个外侧层为分布有均匀等距通孔的微纳米梯度纤维层,所述中间层为薄膜,所述三层结构的通孔内的所述薄膜中心位置上粘接有金属块,通过所述金属块在薄膜上的振动来吸收低频噪声。所述通孔和金属小块的形状为方形或圆形。所述均匀等距通孔有一个或多个。

6、所述的微纳米纤维层由微米纤维层和纳米纤维层组成,所述微米纤维层为聚丙烯纤维层、聚酯纤维层或聚乙烯纤维层,所述纳米纤维层为聚丙烯腈纤维层或聚乙烯醇纤维层。所述薄膜为聚酰亚胺薄膜、聚氯乙烯薄膜或聚乙烯薄膜。

7、所述微纳米梯度纤维层的孔隙率范围在80%-95%;所述微米纤维层的平均孔径为2-10μm,所述纳米纤维层的平均孔径为5-10nm。

8、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

9、1.本发明的复合结构充分利用了微纳米梯度微纳米纤维与薄膜声学超材料这两者的吸声隔声特性。微纳米梯度微纳米纤维层具有梯度多孔结构,能够吸收声能;而薄膜声学超材料具有特殊的声学特性,能够实现负折射等吸声隔声效果。通过两者的结合,提高了吸声隔声效果并扩展了吸声隔声频段。

10、2.本发明的复合结构具有轻质高效的特点。微纳米梯度微纳米纤维本身具有较低的密度和轻质的特性,而薄膜声学超材料也可以实现轻薄结构。因此,本发明的复合结构能够在保持相对较小重量的同时保持较高的吸声隔声性能。

技术特征:

1.一种微纳米梯度纤维与薄膜声学超材料复合结构,其特征在于:包括若干层微纳米梯度纤维层和若干层薄膜声学超材料层,其中:

2.根据权利要求1所述的微纳米梯度纤维与薄膜声学超材料复合结构,其特征在于:所述的微纳米纤维层由微米纤维层和纳米纤维层组成,所述微米纤维层为聚丙烯纤维层、聚酯纤维层或聚乙烯纤维层,所述纳米纤维层为聚丙烯腈纤维层或聚乙烯醇纤维层。

3.根据权利要求1所述的微纳米梯度纤维与薄膜声学超材料复合结构,其特征在于:所述薄膜为聚酰亚胺薄膜、聚氯乙烯薄膜或聚乙烯薄膜。

4.根据权利要求1所述的微纳米梯度纤维与薄膜声学超材料复合结构,其特征在于:所述微纳米梯度纤维层的孔隙率范围在80%-95%;所述微米纤维层的平均孔径为2-10μm,所述纳米纤维层的平均孔径为5-10nm。

5.根据权利要求1所述的微纳米梯度纤维与薄膜声学超材料复合结构,其特征在于:所述通孔和金属小块的形状为方形或圆形。

6.根据权利要求1-5中任一项所述的微纳米梯度纤维与薄膜声学超材料复合结构,其特征在于:所述均匀等距通孔有一个或多个。

技术总结

本发明公开了一种以微纳米梯度纤维与薄膜声学超材料复合结构,包括n层微纳米梯度纤维层和m层薄膜声学超材料,其中,薄膜声学超材料包括与微纳米梯度纤维相连接的薄膜和设置在薄膜上的金属块,n和m值为正整数,逐一层合成多层结构的复合材料。该复合材料的吸音隔声性能可以通过改变微纳米梯度纤维不同梯度下的孔隙率、薄膜的结构尺寸和材料参数或者层数n和m值来调节。该复合结构可以在低、中、高宽频下实现的良好的吸声隔声效果。

技术研发人员:杨树,黄晨燕,郭辉,金颖,向泓铭,王英文

受保护的技术使用者:上海工程技术大学

技术研发日:

技术公布日:2024/9/2

技术研发人员:杨树,黄晨燕,郭辉,金颖,向泓铭,王英文

技术所有人:上海工程技术大学

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除